Oggi vi raccontiamo del piatto più tipico di Trieste: la Jota. Si tratta di un piatto unico, fatto con elementi poveri, e che si trovava in tutte le tavole. Un piatto invernale, che scalda e rincuora, dal gusto forte e caratteristico. Un piatto che rappresenta Trieste e la sua storia e che inseriamo nella nostra rubrica “Maurizio Racconta Trieste”.

Cosa racconta la Jota?

La Jota è Trieste nel suo odore, nei sapori e negli ingredienti. Come scrisse Cesare Fonda, grande studioso ed esperto di cose triestine, la Jota è paragonabile a un prezioso documento storico.

Racconta la storia, la politica, l’economia, il clima della città e l’estro dei triestini. La Jota parla di freddo e di inverno, con tutti i fagioli e tutto il maiale che ha dentro e che urla ad alta voce “Mitteleuropa”, con i suoi “capuzi garbi” introvabili nelle altre zuppe sue cugine. Così, gustare un piatto tipico è avere davanti agli occhi e vivere con tutti i sensi un autentico concentrato della città, delle tante anime che la rendono ricca di memorie e di fascino.

Le origini della Jota Triestina

La Jota è una ricetta antichissima della tradizione culinaria triestina, si pensi che le ultime modifiche risalgono addirittura a 500 anni fa.

Alla base ci sono ingredienti semplici e soprattutto locali: fagioli, patate – introdotte dopo la scoperta dell’America – e i capuzi garbi. Quest’ultima è una lavorazione che i triestini si vantano di aver elaborato sin dai tempi di Carlo Magno e che non va confusa assolutamente con i crauti di origine e cultura tedesca e austriaca ma non triestina. Nasce sicuramente come “piatto di recupero”: un po’ di fagioli, un po’ di cavoli e qualche avanzo di maiale e si riusciva a mettere insieme un piatto calorico ed energetico che sfamasse tutta la famiglia.

Il termine “jota” ha origini controverse, la radice sembra derivare da un suffisso celtico poi contratto dal tardo latino jutta, (nel senso di brodaglia), oppure dal termine cimbro (un idioma di origine germanica, diffuso in veneto e trentino) yot,. C’è da dire però che in Cecoslovacchia con il termine jucba s’intende una minestra di cavoli.

Per capire la Jota devi partire dai capuzi garbi

Quando parliamo di “capuzi garbi” intendiamo il cavolo cappuccio acido. Per quanto, in realtà, il termine acido non esprima appieno l’esplosione di sapore intenso e con una sfumatura di agrodolce di questa verdura conservata sotto sale. Credo non ci sia un corrispettivo corretto in lingua italiana per descrivere l’aggettivo “garbo”…è un’unione di aspro, acido e buonissimo.

I capuzi garbi rappresentano un momento contraddittorio: da una parte il desiderio che siano acidi, “garbi” appunto, e dall’altra che non lo siano troppo. Una volta cucinare i capuzi garbi significava preparare un’accoppiata di piatti: prima i capuzi con la carne e solo dopo – come piatto di recupero – la Jota.

Vivere la Jota in famiglia

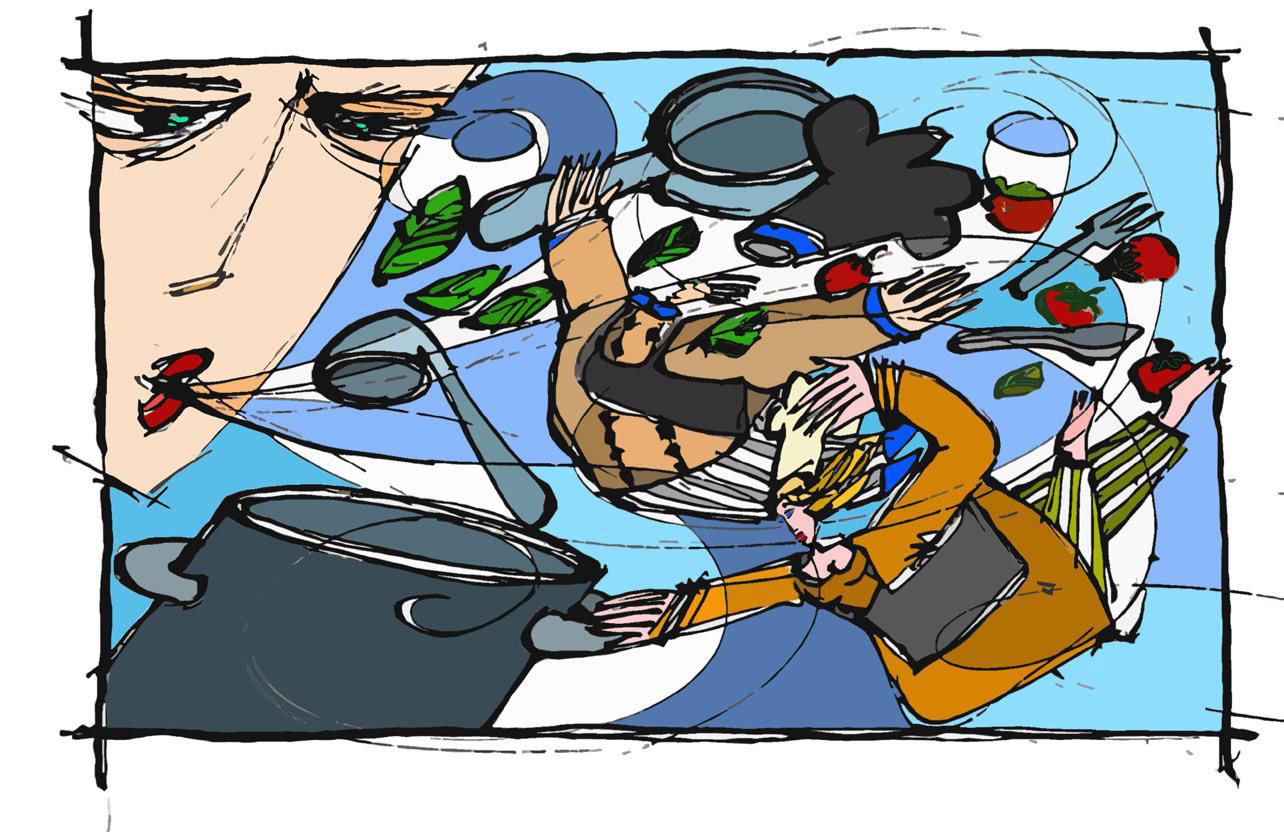

Da bambino tornare a casa e sentire l’odore pungente, diffuso e impregnante di ciò che bolliva in pentola era il preludio della squisitezza che avrei mangiato più tardi.

Si iniziava la cottura con lo strutto e si aggiungeva intanto solo l’aglio. I cappucci sobbollivano completamente coperti dall’acqua, aggiunta dopo che il soffritto era stato affogato dalla massa dei cappucci tagliati sottili – anche questa era una delle caratteristiche che definivano la qualità del prodotto finale: uniformità e spessore del taglio. Si spegneva il fuoco dopo una prolungata cottura e l’acqua scompariva, ma dopo qualche ora, non appena si faceva riprendere il bollore, l’acqua magicamente ricopriva la superficie dei crauti. Il segreto è, quindi, di non aggiungere acqua quando si riprende la cottura del cavolo cappuccio. Per tre volte venivano cucinati nella loro acqua, pian piano a pentola coperta, e ogni tanto rimestati, finché restavano sufficientemente asciutti.

Poi, al momento giusto, l’addetto al pentolone aggiungeva il kummel, l’alloro (rigorosamente essiccato) e le coste affumicate di maiale, che non dovevano cucinare né troppo né troppo poco. Le salsicce di cragno preventivamente forate, venivano messe nel tegame a cucinare circa mezz’ora prima di essere servite.

I “crauti” cambiavano colore imbiondendo in un giallo paglierino ed erano, per me, i protagonisti della cena, e non un semplice contorno. L’inverno poteva anche soffiare forte fuori dalle finestre, ma a casa sembrava di essere seduti ad un tavolo a mangiare in un buffet e, come giudici di Masterchef, ognuno diceva la sua sulle possibili sfumature di cottura ed ingredienti. Io, bambino, ero legittimato nel mio silenzio, mentre golosamente (e gelosamente) mi godevo il sapore così diverso e completo dei capuzi rispetto al precedente e segreto boccone.